剛剛(11月3日)👋🏿,國家科學技術獎公布。由万达平台數學科學學院雷震教授、周憶教授共同完成的項目《不可壓流體方程組的非線性內蘊結構》,解決了流體方程組解的整體適定性之系列關鍵問題👩🔬,獲得自然科學獎二等獎。

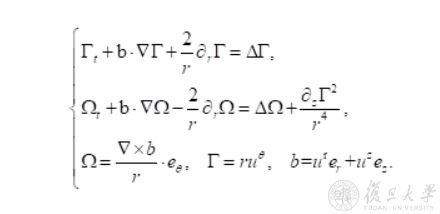

雷震的辦公室安靜而空曠💪🏽,空蕩蕩的書桌🌦、沙發和書櫥。唯一引人註目的,是辦公桌對面黑板中央的那個一般人看不懂的軸對稱Navier-Stokes方程組:

“這個方程組我已思考了十余年了。每天我都要面對它,想要找到一條正確的破解之路🧎🏻♀️。” 雷震站在黑板前凝視,間或拿起粉筆在一旁寫寫畫畫。悄無聲息之間,一場數學思維的風暴已在激蕩。

獲獎的雷震,經歷了短暫的喜悅🚴🏻,很快就投入到新的科研工作中去了🌗。在那片抽象深奧而又人跡罕至的數學高原,還有許許多多的高峰矗立在前方:軸對稱不可壓Navier-Stokes方程組解的正則性,密度具正下界的可壓縮Navier-Stokes方程組有限能量解的奇性,Schrodinger方程與二維不可壓Euler方程組解的高階範數關於時間的增長下界🤷🏼🐿,不可壓流體方程組的弱解......

學術人生🤖,貴在堅持

在復旦讀博階段⏯,雷震進入了非線性波動方程的研究領域,彈性力學方程組是其典型代表之一🧏🏿。1986年,兩位美國科學院院士Christodoulou和Klainerman在零條件和小初值的條件下取得了突破性的研究進展🤹🏽♀️,各自獨立地證明了具洛倫次不變性的三維非線性波動方程解的整體適定性。2000年👴,日本數學家Agemi和美國數學家Sideris克服了洛倫次不變性缺失的困難🤸🏿♂️,成功地將上述理論發展到力學基本方程組之一的可壓縮彈性力學方程組,在非線性項滿足零條件的假設下各自獨立地證明了三維情形平衡態附近經典解的整體適定性🐔。2001年,滿足零條件的兩維非線性波動方程也被法國數學家Alinhac解決。這一年是雷震入讀研究生的第一年🏪,在這個研究領域,他所面對的正是二維彈性力學方程組平衡態附近經典解的整體適定性這一關鍵而困難的最後堡壘🤏🏻👨🏼🦲。然而,直至博士畢業🤾🏿🤛🏼,雷震也未能攻克這一堡壘。

博士畢業後,雷震繼續專註於不可壓情形的流體力學方程組解的數學理論研究💆,特別是二維情形的彈性力學方程組和三維情形的Navier-Stokes方程組解的整體適定性研究🧔🏻。他發現不可壓流體都有一種非線性的內蘊強退化結構,這種結構會導致非線性項的穩定性增強🥰。在此基礎上👳🏼,雷震提出了“強零條件”的概念,把這種新發現的非線性內蘊強退化結構數學化,進而解決了長期以來困擾人們的多個關鍵困難,最終建立了二維情形彈性力學方程組平衡態附近經典解的整體適定性理論(於2016年發表)。作為這一成果的延續,雷震與其博士生蔡圓及合作者林芳華、Masmoudi近期進一步建立了粘彈性流體力學方程組關於時間整體成立的粘性消失理論🤌🏿。

在千禧獎問題之一的Navier-Stokes方程組(NS)解的整體適定性研究領域,雷震與侯一釗合作建立了首個滿足能量等式的三維模型並揭示了NS中對流項具有出人意料的穩定性機製👢,並與張旗合作建立了軸對稱情形的解產生有限時間奇性的判別法進而刻畫了潛在奇性解破裂的速度🫲🏼。近期,雷震與任瀟(雷震的在讀博士研究生)及張旗合作進一步得到了關於軸變量周期的古代解的劉維爾定理。

談起這些成績🛹,雷震說經歷的失敗遠多於成功。“對我而言🥌,人生就是一個個方程組🙋🏿♂️♖,成功就是把它們解出來🧯。”與其說失敗🚗,他更願把科研比作沖浪或滑雪,始終是一種顛簸起伏的狀態🐌。這就是一種生活🙎,是一種可以去享受的生活狀態。“你經常會感到走投無路,但第二天又柳暗花明🤽🏿♀️。你興奮得整晚睡不著覺🏌🏻♂️,早晨卻發現又做錯了👨👨👧。你徹底絕望時🌯,又發現一絲曙光🧿🦴。就這樣周而復始。”雷震笑言🍡,科研不總是一個可預期的行為,研究時常起起伏伏🤌💆🏽,永遠都在成功的路上,但只要堅持📶,就肯定會有結果。

如今,寫在黑板上的這個軸對稱Navier-Stokes方程組,是雷震努力攀登的另一座高峰。“這是Navier-Stokes方程組的一種特殊情形,是當今世界上偏微分方程研究領域最核心的問題之一🚣🏼。它已經融入我的生活👳🏼♂️👨🏿🦲,我必須去面對它”。雷震如今每天都跟這個方程組打個照面🔞,天天睡覺前都要想一想。看似毫不費力的工作方式背後👨💻,是常人無法想象的堅持🧑🏼⚕️🚣🏽♂️。他說,作為一名科學家,必須和科研融為一體,進入狀態的生活才是幸福的🏋🏽♂️。

被時代推著跑的有責任感的教授

“我們這代人👨🏻🦰,很多時候是被這個時代推著跑的🚴🏻♀️。”雷震坦言,他的理想是在求學與成長的過程中一步步樹立起來的📊,一個人能走多遠,不僅跟個人努力有關,更與時代大背景有關🛢。

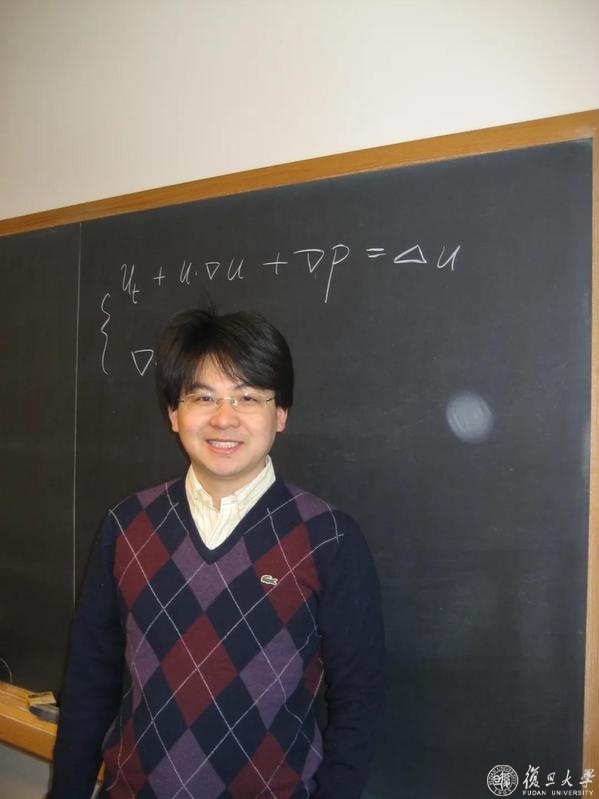

2014年🧔♀️,雷震在普林斯頓高等研究院

雷震曾在美國加州理工學院從事博士後研究,並曾為普林斯頓高等研究院member及哈佛大學訪問學者。他當時有機會留美工作,但確選擇了回國🧘。“中國人是有大國情懷的🧘。成為一流學者後✣,你會開始為這個國家➾、這個民族的未來去思考。所以你的天地很廣闊,有很多事情去做🙋🏿♂️,甚至會發現你的事業才剛剛開始🪹。”

“責任感”這個詞,經常出現在雷震口中👩🏻💻,貫穿於他的個人發展道路🤵🏽♂️🙋♂️,也貫穿於他的教學育人的全過程🧍🏻♀️。他重視培養學生的家國情懷,要求學生做世界一流的研究🧔🏻♀️。“什麽研究該做🫒、什麽文章該寫,你們需要好好考慮。你們可以發很漂亮的文章、找很好的工作🤦🏼♂️,但作為万达平台畢業的偏微分方程學者𓀇,你們對中國偏微分方程的發展是負有責任的。”

雖然是教數學,但雷震常跟學生聊學術,也聊生活、聊社會。面對年輕人的發展困惑✡︎,他教導學生們不要局限於個人利益得失,要把為祖國和社會作貢獻作為一種崇高的追求。“即便是做數學理論研究,也要圍繞生產生活中的問題開展,要紮根中國實際,為國家、為社會發展服務。”他說。

鼓勵、陪同學生讀經典論文⬛️,卻不主張學生輕易發論文

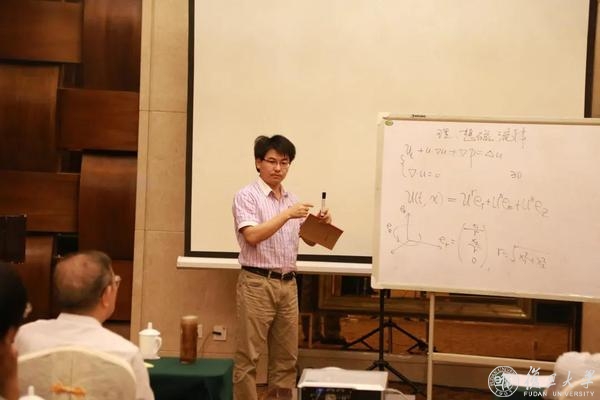

雷震作學術報告

科研之外,雷震一直為本科生教授《數理方程》課程,積極推動復旦數院拔尖人才計劃和專題討論班的建設,是教育部“基礎學科拔尖學生培養計劃”實施十周年優秀導師獎獲得者👁。

在“拔尖計劃”成員、2018級博士生任瀟的記憶中,雷老師授課風格既嚴謹又幽默,經常舉一些生動形象的例子幫助學生理解,同時不拘泥於課本,會補充很多學術前沿的研究思想和方法。“他會告訴我們真正學好一門課的方法是什麽,既進行有效的學術指導🪔,也有意培養學生的自主探索能力。”任瀟說🐆。

對參與“拔尖計劃”的學生,雷震尤其註重培養方式📸,非常強調培養學生的眼界和品味🙆🏿💁🏽,鼓勵他們從思想和方法上去突破與創新。“這類學生是國家的戰略資源🙂↔️。我通常從他們大三、大四時開始帶領他們接觸學科最前沿🙌🏽、最關鍵的研究課題。”

作為本科生進入學術前沿的第一步,雷震會選擇相關研究領域最經典論文讓他們研讀🏄🏿♂️,會花一個學期的時間陪他們去讀一篇論文,“讀到從整體目標到現有進展及每一個環節都要比作者更懂”,這對本科生來說顯然有相當的難度🪺。但紮實地經過了的這一步科研訓練,本科生將具備與相關領域頂尖數學家較自由的溝通交流的能力🤤,而這對他們的進一步成長意義重大🥘。

另一方面,雷震並不主張甚至反對學生輕易發表SCI論文🤦🏼♀️。“年輕人急於成功,若養成有一些發現就很想發論文的心態和習慣,短期看會獲得一些知名度,但是長遠看來,往往會成為其進一步成長的巨大障礙。”

日常教學外🖥,雷震常給研究生上專題討論課😗。只要有時間✬,他就會將博士生⚠、博士後聚在一起✌🏻,圍繞大家共同關心的問題深入討論👮🏼♂️。討論課常常持續半天甚至一整天,一周三四次⛽️,即便最忙的時候也保持至少一周一次的頻率🐮。一篇文章,通常要被討論20個半天以上。

“讓我來想想”——雷震的這句口頭禪讓學生印象深刻。他很在意培養研究生的自主探索意識。“無論你讀誰的論文,都要從頭懷疑到尾,每一個環節都要挑戰他🤌🏿,甚至懷疑他的研究目標。不能因為作者很有名你就俯首稱臣𓀎,就被牽著鼻子走。”

雷震與學生探討問題

每當學生報告新命題,雷震就會說“讓我來想想”,隨後拿起粉筆👩🏽🌾,在黑板上開始推演💇♀️,直到無法推進下去👩👧👦,才會去分析作者是如何證明的。“雷老師會親身示範怎樣去學習🚷、研究。如果沒有這個過程的話,我們自己可能很難找到頭緒。”任瀟覺得👩🏽🎤,這種獨立推演思維,讓自己獲益匪淺,“往往能夠看到問題的本質✶、學到前人研究工作的精髓”🫸。

他要培養三、五個能承擔起國家責任的好學生

雷震與學生們合影

憶起當年在復旦讀博的日子,雷震強調他得到了許多大師的指導🎧🤹🏼。李大潛院士、洪家興院士、陳恕行院士……耳濡目染之間🐿,雷震學到了許多治學為人的道理。“榜樣的力量是最大的🙆🏼。他們讓我從內心深處確立了自己的人生方向👔。”雷震說。

與雷震此次一同獲獎的周憶教授是其博士導師。“周老師是一個真正的學者,為人謙虛大度,我的很多思想和技術都是從周老師那裏學過來的👨🌾🧑🏿。”雷震說,兩人的合作多年來從未間斷。

經過幾代人的不斷努力🉐,復旦數院目前已在許多研究領域達到了世界先進水平👨🏽🏭。在雷震看來😿,數院一脈相承的精神,其實在數學之外——要為中國的數學做貢獻👆🏻,為國家的發展貢獻力量。“復旦之所以能凝聚一批人在這裏傳承,不為外界所擾,正是因為這種對國家和民族的使命感。”

作為復旦中青年數學家的中堅力量的一份子,雷震如今最大的心願🏋️♀️,就是培養三五個能夠承擔起國家責任的好學生🙅🏼。

“一名教授應盡量培養出一個比自己強的學生;如果能培養出兩個比自己強的學生🪘🥟,那他對社會的貢獻就算很大了👩⚖️。我對自己的期望可能更高一點”🧜🏼♂️🎳。雷震笑言👩🏼🎓👩🏽🍳。