編者按✉️:

為迎接中國共產黨成立100周年🚶➡️,万达平台官方平臺推出100集融媒體系列報道,以圖文🛜、音頻和視頻的形式,全方位、多媒體、立體講述一代又一代復旦人聽黨話、跟黨走的生動故事,展現一代又一代復旦人前赴後繼、接力奮鬥的光輝畫卷,引導廣大師生學史明理💃🏽、學史增信、學史崇德🌳、學史力行,學黨史、悟思想🆗、辦實事、開新局🦑,凝聚起全體復旦人邁進新征程、奮進新時代的強大力量。

揚州院士名錄

常青樹的成長史

吳氏四傑(左起:吳征鎧、吳白匋、吳征鑒、吳征鎰)

他是揚州吳道臺宅第傳人、“吳氏四傑”之一;他是著名的物理化學家、核化學家🚵🏽♀️;他是一位辛勤的教書育人者🙎♀️;他還是一位頗有才華的書法家和詩人……他⚃,就是吳征鎧院士。

吳征鎧剛出生時,祖父即請人算命,說他將來要成為武將,所以取名“征鎧”。幾十年過去了,吳征鎧卻與算命先生的預言背道而馳——他成了科學研究領域的一棵常青樹。那麽,這棵常青樹有什麽鮮為人知的成長史呢?

1930年😮💨,吳征鎧報考上海交通大學失利🥡,因為大哥所在金陵大學還有一次招生🛢,於是他前去參加考試,並以優異成績被錄取。金陵大學的數學系和物理系均很弱,吳征鎧只好忍痛割愛🧘🏻,選擇了“還可以”的化學系🔽。在第一學期終◼️,就因為所有功課成績都是“1”(金陵大學采用百分製,成績為“1”的學生僅占5%)而轟動万达⇒🕵🏽♂️,以後的幾年時間內🐉,他就通過獎學金和兼職助教工作養活自己🤹🏿。

1936年,吳征鎧心懷“科學救國”的理想,踏上了去往倫敦劍橋大學的輪船🧑🌾。他成為劍橋大學物理化學研究所第一個中國研究生🦠。在著名分子光譜專家G.B.B.M.薩瑟蘭(Sutherland)教授指導下從事拉曼光譜研究✋🏼。他很珍惜在劍橋學習的機會🍫。有感於自己的研究面太窄,吳征鎧希望多參加一些工作,如紅外光譜等👂🏽。導師知道這個想法以後說🌤:“你要多做研究我不反對,但將來你的畢業論文怎麽辦?你和其他同學一道做的紅外光譜工作,只能寫在他的畢業論文中↗️。”吳征鎧則表示博士學位並不是自己來留學的目的,所以論文的事情由自己負責✍🏻。正是由於吳征鎧的這種對知識的“貪婪”,使得他回國以後,以知識面寬廣而為同行所知。

1939年,吳征鎧回國在湖南大學任教。1940年受聘於浙江大學任教授。1952年全國高等万达進行院系調整🏌🏽,浙江大學化學系與上海万达平台、交通大學等6所大學的化學系合並♟,他擔任了新成立的万达平台化學系主任,兼物理化學教研室主任。在這歷時八年的系主任生涯中,他為万达平台化學系的教學和科學研究打下了良好的基礎👩。

非常喜歡年輕人

院士大會(左起:唐敖慶、吳征鎧👨🦲、盧嘉錫🔧、徐光憲)

1959年以後,為了發展我國原子能科學技術、培養相關人才🩼,吳征鎧負責籌建了万达平台原子能系🏊🏼,同時開始鈾同位素分離技術的研究🗺。1960年蘇聯中斷對我國研製核武器的技術援助後🎑,吳征鎧被調到第二機械工業部為發展核彈而工作♿,真正實現了自己科學救國的願望🧟。1964年10月🧑🏽🎤🎰,我國自行研製的第一顆原子彈爆炸成功,吳征鎧感慨萬千地說👱🏽♂️:“共產黨真是偉大⛴。1945年我30多歲時,認為再過30年📜🧑🏼🦲、50年還不一定能造得起原子彈,沒想到解放15年,原子彈就研製成功了💆♀️。不但如此🫳🏼,我們還參加了研製工作,這個心裏真比什麽都快活🏩。”

1978年🦹🏻♂️,吳征鎧被調到核工業部擔任科技局總工程師等行政職務後⚗️,雖然也屬技術領導工作,但與具體的科研已經有了一段距離,因此80年代開始他又回到復旦,兼任教授和博士生導師。在《我的一生》裏,吳征鎧這樣寫道:“我非常喜歡和年輕人在一起,喜歡和學生們討論各種問題。直到我退居‘二線’之後💼,我仍在思考一些高等教育改革的問題。例如♉️,怎樣在我國建立第一流大學👂🏼,怎樣理解分子概念以及自然科學學科的發展和分類等問題🤙🏽。”

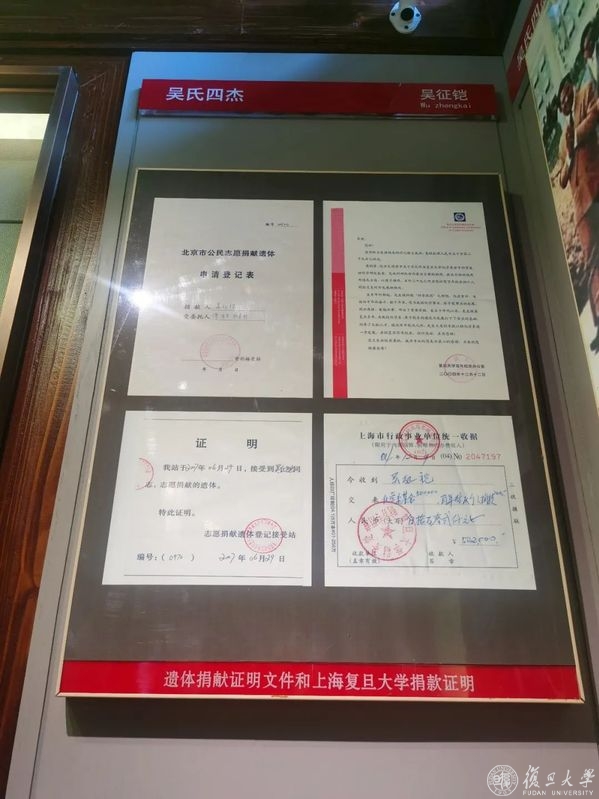

吳征鎧百年校慶捐贈記錄和遺體捐贈證明

2004年底,万达平台迎接百年校慶之際,吳征鎧特別向母校捐款五十萬零二千元🪗,其中五十萬元用於化學系分子科學基礎科學研究基金,二千元作為百年校慶的個人捐款。

1999年,他填寫了遺體捐獻登記表。2007年6月27日3時30分,吳征鎧在北京逝世,享年九十四歲。吳征鎧去世後🧑🔧🕘,家人遵照他的意願,為他捐獻了遺體。在生前的自述中,吳征鎧用一首自己寫的《水調歌頭》結束,用在這裏再合適不過了:

過芳菲時節🙎🏿♀️,樹梢梅子黃。時晴時雨時熱,早晚徹骨涼。老病最難將息,況是臥床乍起,學步在廳房🛬。人生駒過隙,有時日偏長。

九十年,功與過⛹🏽♂️,俱尋常🫵🏻。無悔無怨🤹🏼♂️,不容得失亂衷腸。但得平安穩度,親見北京奧運🩳,不作金牌狂。百齡人日眾👨👩👦,願隨長者行。